Le cours du temps

Voici un exposé permettant de donner un point de vue sur le cours du temps, son écoulement, et le sens du temps. Les informations sources utilisées sont des sources scientifiques « officielles ».

Bibliographie:

Les tactiques de Chronos,

de: Etienne Klein

édition: Champs Flammarion

ISBN: 2-0808-0105-8

Le cantique des quantiques

de: Sven Ortoli et Jean-Pierre Pharabod

édition: La Découverte/Poche

collection Essais

ISBN: 2-7071-4356-1

I. Le flot du temps

Une des questions majeures que le temps nous amène à nous poser est : pouvons-nous voyager dans le temps ? La réponse varie selon la personne, qu’elle soit ou pas scientifique. Les physiciens se battent (verbalement) sur la question sans jamais trouver d’accord.

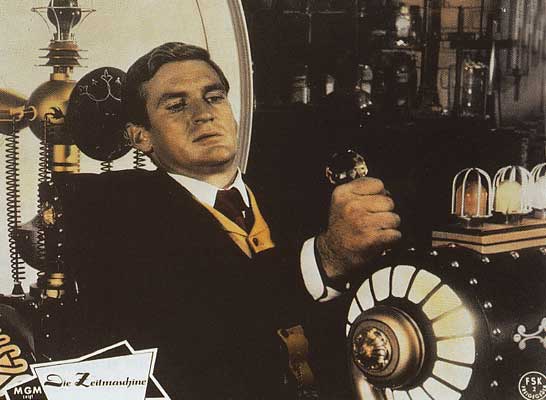

La Machine à remonter le temps, film de George Pal (1959)

La Machine à remonter le temps, film de George Pal (1959)

1) L’écoulement du temps

En effet nous avons l’idée intuitive que nous nous déplaçons dans le temps, que le temps s’écoule ; et qui dit écoulement dit sens d’écoulement. L’écoulement a conduit à la notion de flèche du temps, et donc naturellement à la question de déplacement dans le sens inverse de cette flèche : le voyage vers le passé. Finalement on s’est passionné pour l’idée de voyage dans la dimension temporelle, qui pour nous tous est une prison : le temps s’écoule sans qu’on n’en ait prise.

Si le temps s’écoule, il a un rythme. On est amené à conceptualiser la notion de vitesse du temps. Mais cette vitesse se mesure par rapport … au temps. Donc le temps s’écoule dans un autre temps ? On voit que la définition est impossible en ces termes.

2) L’arrêt du temps

Le temps peut-il être arrêté ? Je cite Etienne Klein, dans « Les tactiques de Chronos » : « Pour que le monde se maintienne, il faut bien qu’un temps soit là qui, en s’écoulant, le fasse durer ».

Je conçois quant à moi la durée comme un concept différent de celui du temps. La durée permet l’existence alors que le temps permet la transformation, ou plutôt la rend observable. En tous cas, que l’on sépare comme je le fais la durée du temps ou pas, il faut alors considérer deux entités qui régulent le temps indépendamment l’une de l’autre afin d’arrêter le temps : le temps qui s’écoule et le temps qui fait exister dans la durée.

3) Conclusion

Pour concevoir un flot du temps qui s’écoule, il faut donc adjoindre un autre temps, celui de la durée qui permet au monde d’exister, et au temps de s’écouler. Est-ce que justement que le flot du temps n’est pas quelque chose d’artificiel ? En effet pour le concevoir il faut y adjoindre un autre temps. Si on se résout à dire que le temps ne s’écoule pas, alors reste seulement le temps de la durée. Ce qui s’écoule en fait, ce sont les transformations. Est-ce le temps qui change ? Non, c’est la matière (et l’énergie) organisée dans l’espace qui change, et nous supposons que ce changement est réalisé par le temps qui s’écoule.

On pourrait alors parler d’un temps « apparent », celui de la transformation, qui peut être doté d’un sens. Il serait une conséquence de l’existence de l’espace qui permet de séparer la matière et de rendre sa transformation visible. En effet, sans espace, pas de séparation, pas de transformation et donc pas de cours du temps. Le cours du temps est donné par l’apparente irréversibilité de phénomènes macroscopiques (une tasse qui tombe et se brise est un phénomène qu’on trouve dans la nature, mais les morceaux qui se rassemblent et reforment la tasse non).

Je ne dis donc pas que l’écoulement du temps n’existe pas, mais qu’il n’est pas un objet premier, seulement un phénomène apparent produit par l’espace qui permet la transformation ; une illusion. L’espace étant à mon sens aussi une illusion, celle de la projection de la matière par un effet plus fondamental. C’est cet effet qui est à l’origine de l’observation de la transformation, donc à l’origine du temps apparent ; c’est donc la cause du temps, ce qu’on pourrait appeler le temps fondamental. Voir mon article à ce sujet sur le déploiement de l’espace par le temps.

Le mathématicien Rudy Rucker, dans son ouvrage « La quatrième dimension », qui est une sorte de prolongement voulu du « Flatland » d’Abbott Abbott, qu’il pousse dans ses dernières conclusions grâce à l’apport de la relativité d’Einstein et surtout de l’espace-temps de Minkowski, développe lui aussi une conception statique du temps avec l’image de « l’univers-bloc ». Son idée est que le sentiment d’écoulement du temps n’est qu’une illusion: « Beaucoup de philosophes prétendent qu’il est faux de dire que notre réalité est un univers-bloc. Ils ne veulent pas représenter notre univers passé-présent-futur par un modèle statique d’espace-temps 4-D. Ils estiment que cette image éternelle, immuable, exclut quelque chose d’important: l’écoulement du temps. Bien évidemment, la véritable raison pour laquelle on a introduit l’univers-bloc était de se débarrasser de l’écoulement du temps ». C’est l’oeil de l’esprit en mouvement qui engendre le temps ». C’est exactement l’interprétation que le physicien J.A. Wheeler a proposée des diagrammes de Feynman.

D’après : http://timeworld.ifrance.com/paradoxes.htm

II. Sens du temps et réversibilité

La réversibilité du temps est une question qu’on peut se poser à plusieurs échelles. Selon l’échelle considérée, la réponse est différente.

Lorsqu’on dit qu’un phénomène a une flèche du temps, cela indique qu’il ne peut se dérouler que dans un sens, donc qu’il est irréversible. Si il n’a pas de flèche du temps, il peut alors aussi bien avoir lieu dans un sens que dans l’autre : il est réversible.

Le cours du temps lui, indique simplement qu’il y a un enchaînement de cause à effet dans un certain ordre, l’ordre d’écoulement du temps (qui lui est irréversible). Un phénomène réversible peut se faire une fois dans un sens, une fois dans l’autre, mais le tout dans le cours normal du temps. Exemple : je pousse une tasse de droite à gauche, puis de gauche à droite, le phénomène « pousser la tasse » n’a pas de flèche du temps puisqu’il est réversible, mais il a lieu dans le cours normal du temps (d’abord je pousse la tasse ensuite elle bouge, à chaque fois, du passé vers le futur, dans notre cours du temps). L’exemple de la tasse n’est pas idéal car au niveau microscopique justement le mouvement n’est pas réversible car il produit du frottement, mais l’idée est là.

1) Au niveau microscopique

Au niveau microscopique, toutes les lois de la physique sont réversibles. Il n’y a pas de flèches du temps dans les interactions élémentaires.

Par exemple, un atome frappé par un photon d’une énergie X devient excité avec une énergie X, mais un atome excité avec une énergie X restitue un photon spontanément d’énergie X.

La réversibilité n’indique pas que le phénomène peut suivre le cours inverse du temps, mais qu’il peut être déroulé dans deux sens inverses l’un de l’autre.

A chaque évènement microscopique observé déterminé par un début et une fin, on peut reproduire le phénomène dans le sens inverse ; c’est à dire en partant d’un état initial qui est la fin du précédent et en arrivant à l’état final qui est le début du précédent.

2) Au niveau macroscopique

« Nous sommes là devant une énigme : comment expliquer l’émergence de l’irréversibilité observée à l’échelle macroscopique à partir de lois physiques qui l’ignorent à l’échelle macroscopique ? », extrait de « Les tactiques de Chronos », de Etienne Klein.

a) Le deuxième principe de thermodynamique

On avance comme argument principal le deuxième principe de thermodynamique : un système évolue vers la perte d’information, vers le désordre maximal.

Par exemple la chaleur va toujours du chaud vers le froid, et pas dans le sens inverse. On mesure le désordre d’un système par son entropie. L’univers évolue vers un état d’entropie croissant : le désordre croît naturellement.

« Ainsi, c’est parce que l’entropie totale d’un morceau de sucre et d’une tasse de café non sucré est inférieure à l’entropie d’une tasse de café sucré (le sucre est mélangé, donc plus de désordre) que le morceau de sucre n’a pas le choix : il doit se dissoudre dans le café. Phénomène irréversible : le sucre en train de fondre dans la tasse de café ne recouvrera jamais sa forme parallélépipédique ni sa blancheur. Le deuxième principe semble donc capable à lui seul de résoudre le problème de la flèche du temps. », extrait de « Les tactiques de Chronos », de Etienne Klein.

Cette irréversibilité provient surtout de la complexité d’une structure macroscopique, qui est un assemblage d’éléments microscopiques dont le fonctionnement est réversible.

Pour certains, l’irréversibilité est apparente, car le grand nombre d’atome d’une système macroscopique permet seulement le traitement statistique, et c’est ce traitement qui donne l’irréversibilité. En effet, quand il y a trop d’atomes, on ne peut pas décrire précisément le mouvement de chacun d’eux, ni agir individuellement sur eux, et on mesure seulement des effets de masse, qui sont imprécis et traduisent un caractère global qui n’est pas réversible.

Ceci veut dire qu’il n’y a pas de flèche du temps en réalité, parce qu’il n’y en a pas au niveau microscopique, mais que le macroscopique donne l’illusion qu’il y en a une par méconnaissance.

Pour d’autres, comme Ilya Prigogine (prix Nobel de chimie et penseur sur le thème du temps), le microscopique contient intrinsèquement de l’aléatoire qui s’exprime statistiquement au niveau macroscopique ; Pour lui, ce n’est pas par manque d’informations précise sur le microscopique qu’on a de l’irréversibilité, mais parce que la nature est intrinsèquement ainsi conçue dans les processus dynamiques. Ceci veut dire qu’il y a une flèche du temps dans la réalité, mais que le niveau microscopique donne l’illusion qu’il n’y en a pas car on arrive assez bien à décrire une particule isolée.

b) La physique quantique

La mécanique quantique décrit chaque système physique par une fonction d’onde. Lorsque deux systèmes interagissent, ils sont alors décrits par une seule fonction d’onde, et ne peuvent plus être décrits par deux fonctions d’onde séparées. L’interaction modifie la fonction d’onde de chacun des deux systèmes pour la transformer une nouvelle fonction d’onde commune.

Ce phénomène a lieu que les deux systèmes soient de la même échelle ou pas. C’est très intéressant lorsqu’un système macroscopique interagit avec un système microscopique : c’est ce qui se produit quand un appareillage quelconque (macroscopique) effectue une mesure sur une particule. Alors la fonction d’onde de la particule se transforme (en une fonction d’onde commune avec l’appareillage qui la mesure) de manière à dégager une valeur unique de son expression multiple : c’est la réduction de la fonction d’onde (appelé encore « réduction du paquet d’onde »).

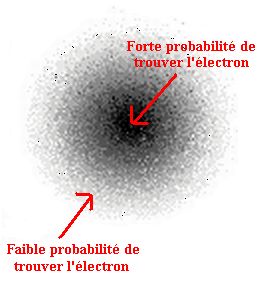

La fonction d’onde décrivant un état d’un système est en fait une fonction qui décrit la probabilité que les différentes valeurs de cet état prennent les différentes valeurs possibles. Par exemple, prenons une fonction d’onde décrivant la vitesse d’un système donné de la manière suivante : 10% de chance que la vitesse soit de 3 km/h, 70% de chances qu’elle soit de 4km/h et 20% de chance qu’elle soit de 5km/h (je prend un exemple simpliste volontairement, puisqu’il est discret alors qu’en réalité les valeurs sont distribuées continûment, mais cela ne change rien au fond de ce que je veux montrer). En physique quantique on montre que le système n’a pas une vitesse précise définie pendant son trajet, qu’on ne connaîtrait qu’avec l’incertitude des probabilités données. C’est contraire à l’intuition et l’idée de causalité qui veut que la vitesse existe précisément dès le départ même si on n’est pas capable de la connaître précisément. La vitesse n’existe pas : elle est un mélange des vitesses 3km/h, 4km/h et 5km/h. C’est difficile à concevoir, mais ça se montre expérimentalement. Lorsque le système interagit avec un autre beaucoup plus grand, une valeur va se dégager et être mesurée de cette somme mixte de vitesses : par exemple 5km/h. La mécanique quantique a montré que si on reproduit de très nombreuses fois la même expérience, on mesurera 10% des systèmes avec une vitesse de 3km/h, 70% avec une vitesse de 4km/h et 20% avec une vitesse de 5km/h au final. On dit que la fonction d’onde a été réduite.

Les systèmes microscopiques ont un comportement quantique, leurs états sont décrits par des fonctions d’onde qui donnent seulement des probabilités de leurs valeurs, qui n’existent pas avant mesure (interaction); mais les objets macroscopiques sont décrits par des états précis eux. Pourquoi cette différence ? Elle provient justement du fait qu’à chaque fois qu’un objet microscopique interagit, sa fonction d’onde dégage de plus en plus une valeur du lot des possibles, et lorsqu’un système macroscopique le rencontre, le nombre d’interactions avec le système microscopique se chiffre par milliers, millions ou milliards peut être, ce qui dégage une unique valeur précise observée.

Cette théorie est la théorie de la décohérence. Lorsque le système est décrit par une fonction d’onde, il est cohérent. A force d’interactions il devient décohérent : au lieu d’être un objet flou aux facettes multiples et intrinsèquement indéterminé, il devient un objet dont les états sont précisés et fixés.

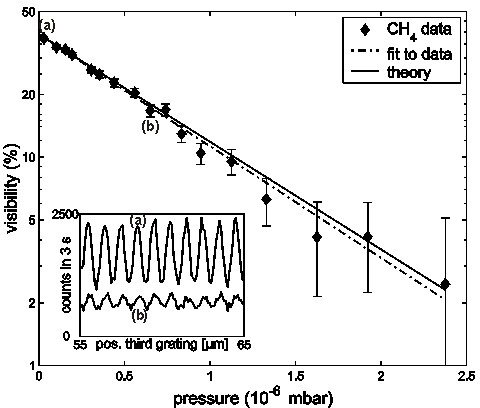

Visibilité du méthane en fonction de sa pression. La courbe décroissante exponentielle indique que chaque collision conduit à une perte totale de cohérence. La ligne droite représente la prédiction de la théorie de décohérence. La ligne pointillée représente la droite moyenne des points de mesure : cela correspond.

« Récemment des chercheurs ont montré que la réduction du paquet d’ondes relève en fait d’un mécanisme que la physique peut décrire elle-même. Leur théorie, dite de la décohérence, explique pourquoi les objets macroscopiques ont un comportement classique, tandis que les objets microscopiques, atomes et autres particules, ont un comportement quantique. Elle fait intervenir l’environnement, constitué de tout ce qui baigne les objets, par exemple l’air dans lequel ils évoluent ou, si l’on fait le vide, le rayonnement ambiant. C’est leur interaction avec leur environnement qui fait très rapidement perdre aux objets macroscopiques leurs propriétés quantiques. L’environnement agit en somme comme un observateur qui mesure les systèmes en permanence, éliminant toutes les superpositions à l’échelle macroscopique. Ce processus de décohérence a pu être saisi au vol : plusieurs expériences récentes ont permis d’explorer, pour la première fois, la transition entre comportements quantique et classique. On commence ainsi à comprendre comment la décohérence peut protéger le caractère classique du monde macroscopique. Elle pourrait également fournir une explication de l’irréversibilité dans le domaine quantique, qui ressemblerait à l’irréversibilité thermodynamique : l’évolution de la fonction d’onde serait en fait réversible, même lors de la mesure, mais notre regard macroscopique nous empêcherait de voir ce caractère réversible et engendrerait une irréversibilité apparente qui serait due, comme en thermodynamique, à l’impossibilité, pour l’observateur, de connaître la configuration d’un très grand nombre de degrés de liberté. Là encore l’irréversibilité ne serait pas à mettre au compte des systèmes physiques eux-mêmes, mais résulterait de la description limitée que nous sommes capables d’en faire. », Etienne Klein, extrait de « Les tactiques de Chronos ».

Les expériences en question ont été réalisées par Serge Haroche, à l’Ecole Normale Supérieure, département de physique ; voir ses cours ici : http://www.lkb.ens.fr/recherche/qedcav/college/college.html

« C’est là que se situent les expériences menées par Serge Haroche et Jean-Michel Raimond. Parce que les techniques expérimentales, qu’ils ont depuis vingt ans contribué à mettre au point, leur ont permis de construire de véritables cages dans lesquelles ils peuvent contrôler l’interaction entre un atome et un grain de lumière. C’est dans l’une de ces cages qu’ils ont probablement réussi à observer la décohérence. On espère bientôt également l’observation, par les Américains du NIST (National Institute of Standard and Technology), de cette décohérence qui, sauf exception comme les supraconducteurs et les superfluides, empêche les systèmes quantiques de persister au niveau classique. Phénomène qui interdit donc à l’assemblage de milliards de milliards d’atomes dont nous sommes constitués de se comporter quantiquement, nous faisant, le cas échéant, nous dédoubler ! », extrait de « Le cantique des quantiques », Sven Ortoli et Jean-Pierre Pharabod

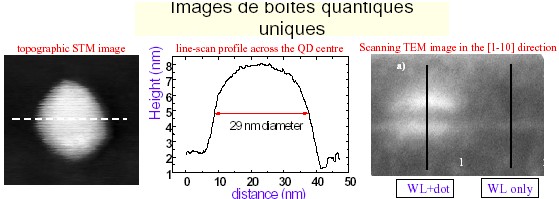

Expériences sur les boîtes quantiques sur le site de Serge Haroche :

http://www.lkb.ens.fr/recherche/qedcav/college/2003/CdFBastard.pdf

Voilà donc une source d’irréversibilité apparente : la singularisation des mesures par l’interaction continue avec l’environnement, qui rend l’univers observable par le filtre d’une seule valeur des états possibles, alors que l’objet est en réalité une sommation des états possibles. La vision macroscopique ne permettant de voir qu’à travers ce filtre, elle ne permet pas de voir le système avec ses facettes multiples, c’est ce qui crée l’irréversibilité. Au niveau microscopique par contre, et hors de tout contact avec l’environnement, la fonction d’onde qui décrit la particule conserve sa généralité : les opérations restent réversibles.

c) Presque réversibilité macroscopique

Le théorème de récurrence de Poincaré dit que tout système classique finit par revenir à un état proche de son état initial, même si ce n’est pas exactement le même état. Mais cela a lieu au bout d’une durée plus ou moins longue. L’échelle de durée est de l’ordre de milliards d’années pour des systèmes de quelques dizaines de particules alors pour des objets macroscopiques…. Il est incalculable. Mais si on attend assez longtemps, la tasse brisée (et même décomposée en poussière) redeviendra pratiquement la même tasse intacte dans un temps… très long. L’air tiède provenant de mélange d’air chaud et froid redonnera ses deux constituants séparément, etc.

« En réponse à ces interprétations déterministes Poincaré énonça en 1890 le « théorème de récurrence”. Guidés par la tradition dynamique, Poincaré et Zermelo[2] supposaient qu’à tout moment l’état thermodynamique d’un système isolé pouvait se retourner et retrouver indéfiniment de fois un état très proche de sa valeur initiale. Ils considéraient de même que tous les états devaient se reproduire pourvu que l’on attende suffisamment longtemps. Ce “temps de Poincaré” mettait le doigt sur l’un des paradoxes de la thermodynamique. Mais les lois de la Nature nous permettent-elles de retourner la flèche du temps comme le théorème de Loschmidt le sous -entend ? Nous aimerions bien que le monde – et les lois de Joule et de Clausius en particulier – soient symétriques mais la réalité ne l’est pas.

[…]

Pour Poincaré l’entropie est une probabilité, c’est-à-dire qu’elle obéit aux lois du hasard. Mais nous savons qu’en tout état de cause ce hasard est orienté dans le temps; dans un système global, l’entropie est irréversible »

D’après : http://www.astrosurf.org/lombry/chaos-thermodynamique.htm

Ainsi même si on ne peut pas faire marche arrière dans le temps, les choses reviendront pratiquement à tous les états arrières ayant existé dans le futur : c’est en quelque sorte un cycle dans le temps.

III. Sens du temps et antimatière

1) Antimatière selon Dirac

En physique, des calculs contraints par le fait que la création d’une particule précède sa disparition (principe de causalité, à la base de la physique), et par le fait que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, ont amené à prédire l’existence de particules d’énergie négative (via la physique quantique).

L’interprétation première d’une particule à énergie négative est la suivante : la particule a une masse négative et devrait se déplacer dans le sens inverse à une particule classique lorsqu’une force lui est appliquée (par exemple monter là où une particule normale tombe sous l’effet de la gravité). Elle semblerait remonter le cours du temps. C’est une apparence donnée par les calculs. Donc on est amené à l’existence possible de particules de masse négative remontant le cours du temps.

« Mais ce n’est qu’une apparence mathématique, car on peut formellement réinterpréter ces particules d’énergie négative comme étant des antiparticules d’énergie positive qui suivent le cours normal du temps », extrait de « Les tactiques de Chronos », de Etienne Klein.

Paul Dirac recherchait à maintenir le lien de causalité : la cause précède l’effet (qui était à la base du calcul qui a conduit à trouver des particules d’énergie négative comme pouvant exister).

Ainsi, cette interprétation étant plus physiquement acceptable (puisque le bon sens montre l’irréversibilité du temps, donc le parcourir en sens inverse paraît impossible), Dirac a prédit dans les années 30, qu’on serait amené à détecter des antiparticules, c’est-à-dire de la matière ayant même caractéristique que la matière mais la charge électrique opposée (la masse reste positive, c’est de la matière au sens propre, mais appelée antimatière car lorsqu’une particule rencontre son antiparticule, donc l’identique sauf pour la charge, elles s’annihilent : l’antimatière n’existe donc pas à l’état libre autour de nous, sinon elle aurait disparu dans une gerbe explosive d’énergie). A l’époque l’antimatière n’avait jamais été expérimentalement détectée, mais très rapidement, en 1932, une expérience a permis de la détecter avec succès en 1932. Puis on a pu produire de l’antimatière dans les années 50.

Création d’une paire électron-positron par conversion de l’énergie d’un photon incident.

Etienne Klein dit à ce propos « l’existence, aujourd’hui démontrée, de l’antimatière est la preuve matérielle (ou plus exactement antimatérielle) du fait que le temps existe, que c’est un sens unique qui ordonne les évènements conformément à ce qu’exige le principe de causalité. L’apparition des énergies négatives dans les équations ne manifestait finalement rien d’autre qu’une impossibilité : celle de voyager dans le temps ».

Exit donc le trajet dans le sens inverse du temps. En effet une fois établie la possibilité de matière exotique de masse négative à énergie négative dont le mouvement ferait ressembler à un voyage dans le sens inverse du temps ; on rejette la possibilité qui paraît farfelue en la réinterprétant comme de l’antimatière dans le bon sens du temps. Ni l’un ni l’autre ne sont plus prouvés, mais la deuxième solution paraît acceptable, et surtout obligatoire par le principe de causalité qui a amené à avoir des énergies négatives. On cherche donc en ce sens et on trouve effectivement de l’antimatière comme prédit (dans le bon sens du temps, le notre bien sûr). Conclusion : c’est que l’hypothèse de matière exotique à masse négative était bien une fausse piste. Voilà en bref le résumé de l’histoire vu par les physiciens.

J’ajouterai quand même que cela n’empêche pas malgré tout l’existence de cette matière exotique à masse négative qui voyagerait en sens inverse du temps : on n’ simplement pas été capable de la détecter. On a su détecter l’antimatière dans notre cours du temps, mais cela ne veut pas dire que l’autre interprétation, la matière exotique, soit impossible. En effet, les équations qui ont amené les énergies négatives ne disent pas que si une interprétation fonctionne cela exclue l’autre : les deux interprétations peuvent être valides. Mais comme l’expérience ne montre pas l’autre, on l’ignore.

L’antimatière au sens de Dirac, est donc l’antimatière à énergie positive (masse positive) et inversion de charge électrique, dans le sens normal du cours du temps.

2) Antimatière selon Feynman

Selon la théorie de Heisenberg développée en 1925, on peut décrire le passage d’un couple de particules avant et après une interaction (collision, perturbation par un champ de force) à l’aide d’une technique utilisant des matrices appelées matrices de diffusion. En 1949, Feynman, prix Nobel de physique, a proposé une méthode en forme de diagramme afin de calculer plus facilement les matrices de diffusion.

Ces diagrammes, qui sont une représentation en graphe du trajet des particules lors de leur interaction, amènent à la chose suivante : une particule intermédiaire à durée de vie ultra limitée (créée et détruite dans la transition) doit être créée pour chaque particule de l’interaction et elle doit parcourir le temps en sens inverse ; de plus elle doit avoir une charge opposée à la particule initiale. On a donc apparition d’une particule qui va dans le sens opposé du temps. Feynman s’est ensuite aperçu qu’il fallait que cette particule ait une symétrie miroir de la matière (énantiomorphe). Le cours du temps rétrochrone implique une énergie négative. Feynman a assimilé cette particule à de l’antimatière.

Au commencent, Feynman a soutenu que c’est ce qui se passait réellement : de l’antimatière voyageait réellement dans le sens inverse du temps lors de la transition (non détectable puisque créée comme particule intermédiaire, détruite au cours de la transition).

Puis il est revenu sur ses propos, en disant que finalement, c’était seulement une interprétation mathématique commode pour que les calculs fonctionnent, mais pas la description réelle de ce qu’il se passe : c’est seulement un moyen mathématique de boucher un trou dans son diagramme de transition. Mais alors qu’est-ce qui bouche le trou réellement ? Vraiment de l’antimatière qui fonctionne en « marche arrière » du temps ou bien quelque chose d’autre qu’on n’est pas encore à même de concevoir ?

« Selon Jauch et Rohrlich, seule la somme des deux contributions compte, et la séparation en diagrammes individuels, bien qu’extrêmement utile, n’en a pas de sens physique. Selon Hooft et Veltman au contraire, les graphes de Feynman contiennent plus de vérité que le formalisme sous-jacent », extrait du « Cantique des quantiques », Sven Ortoti et Jean-Pierre Pharabod.

On voit bien que les scientifiques sont d’avis diamétralement opposés et comme il n’y a pas moyen de détecter ce qui se passe lors de la transition, le mystère demeure.

L’interprétation de Wheeler des diagrammes de Feynman va dans le même sens. Rappelons que cette interprétation consiste à voir le réel comme une seule ligne d’univers extrêmement complexe déjà réalisée, c’est-à-dire pour laquelle ne s’écoule pas le temps. Le sentiment d’écoulement du temps serait une illusion liée à notre perception du réel.

D’après : http://timeworld.ifrance.com/paradoxes.htm

Donc là aussi exit l’antimatière à temps inversé, parce que cela dérange, et surtout parce qu’elle est indétectable : la seule antimatière que l’on sache mesurer et produire est à flèche de temps positive. Tout reste encore hypothétique, mais possible.

L’antimatière au sens de Feynman, est donc de l’antimatière à énergie négative (masse négative) à symétrie miroir, dans le sens inverse du cours du temps.

3) Matière gémellaire

Pour ceux qui s’intéressent à l’affaire Ummite, voici une petite note sur l’univers d’antimatière à flèche de temps inversé que les Ummites prétendent utiliser (ils appellent l’univers physique dans lequel nous vivions le WAAM et l’anti univers à flèche de temps inversé l’UWAAM) :

l’UWAAM n’est *pas* un feuillet 3D CPT symétrique au nôtre, c’est un WAAM 10D CPT symétrique au nôtre (c-à-d: formé de matière « négative », d’énergie « négative » et de temps « négatif », où les charges sont inversées: c’est de l’antimatière de Feynman, *pas* de l’antimatière de Dirac); cet UWAAM contient aussi des amas de matière imaginaire (c-à-d: tachyonique) qui provoquent des plis tant dans notre WAAM que dans l’UWAAM.

D’après : http://www.ummo-sciences.org/activ/analyses/ana18.htm

Ces réflexions sont semblables à des concepts physiques développés par le prix Nobel de la Paix et académicien Russe (père de la bombe atomique Russe) : Sakharov.

La question à laquelle il a voulu répondre est : pourquoi l’univers n’est formé que de matière. Ou est passée l’antimatière ? Son idée est que la matière et l’antimatière sont chacun partis se réfugier dans un univers différent, dans des temps opposés.

Dans sa théorie, Sakharov propose l’existence d’univers jumeaux énantiomorphes (comme en image dans un miroir l’un de l’autre). L’univers image du notre contiendrait des particules allant dans une direction inverse du temps, et de charge opposée au notre.

On trouvera une petite biographie de Sakharov par le physicien ancien directeur de recherche au CNRS Jean-Pierre Petit ici : http://ataraxie.free.fr/fr_sakharov.htm

Si une vie s’est développée dans l’autre partie de l’univers, elle ne saurait rien de nous. Nous serions réciproquement dans le passé lointain de l’autre ! Aucun message (sauf transfert hyperspatial – voir le paragraphe suivant) ne pourrait passer de l’un à l’autre.

D’après : http://www.cena.fr/~sagnier/prive/science/sakharov.htm

La matière gémellaire au sens de Sakharov, est donc de la matière à énergie négative (masse négative) à symétrie miroir et charge opposée, dans le sens inverse du cours du temps.

4) Le point sur l’antimatière

Si on fait le point, il semble qu’il existe des notions différentes d’antimatière.

Tout d’abord posons les symétries suivants, telles que considérées par la physique :

P-symétrie : symétrie en inversé droite-gauche (symétrie dans un miroir)

C-symétrie : symétrie de charge (transformation de la charge en son opposé)

T-symétrie : symétrie de temps (chemin à rebrousse-temps, ou rétrochrone)

La physique moderne se base sur l’invariance par symétrie CPT, c’est un dogme de toute la physique actuelle.

« Dès 1940, Wolfgang Pauli avait pu démontrer que l’invariance par CPT de la dynamique des phénomènes physiques doit être postulée dans toute théorie physique raisonnable, car elle exprime de la façon la plus formelle qui soit le bon vieux principe de …causalité ! Elle constitue donc le socle de la physique moderne. En conséquence, si une violation de l’invariance CPT venait à être observée, les fondements mêmes du modèle standard s’effondreraient. », Etienne Klein, extrait des « Tactiques de Chronos ».

« Le théorème CPT, un « théorème de physicien, dépourvu de toute base mathématique solide, persifle Souriau », prédit que la CPT-symétrique d’une particule est en principe identique à cette même particule (il n’existe aucune démonstration mathématiquement établie de ce fameux « théorème CPT »). Autrement dit un objet doté d’une charge électrique opposée (C-symétrie) et cheminant à rebrousse-temps (T-symétrie) devrait en principe se comporter de manière identique à celle d’une particule de matière, de manière indiscernable. », Jean-Pierre Petit.

D’après : http://www.jp-petit.com/Editorial5.htm

Une symétrie T engendre un renversement de l’énergie et donc de la masse.

(E=mc², comme c² est un carré, c’est un terme positif. Donc si E est négatif, m est négatif).

Utilisons des travaux de Jean Pierre Petit, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l’antimatière.

Voici une classification de la matière et de l’antimatière, toujours d’après:

http://www.jp-petit.com/Editorial5.htm

Energie positiveMatière Antimatière

|

Energie négativeMatière Antimatière

|

L’antimatière de Dirac est donc obtenue par une symétrie C ou CP de la matière.

L’antimatière de Feynman est obtenue par une symétrie PT de la matière.

La matière gémellaire de Sakharov est obtenue par une symétrie CPT de la matière.

Toujours d’après:

http://www.jp-petit.com/Editorial5.htm

On obtient quatre types de matière :

| Matière | Antimatière au sens de Dirac |

Matière à énergie négative |

Antimatière à énergie négative (antimatière au sens de Feynman) |

Qu’est-ce que ma théorie gémellaire, extension de la théorie de Sakharov (mais où diable tira-t-il cette idée exotique d’inversion du temps ? ). Cela consiste à expliquer les phénomènes en terme d’interaction entre deux types de matières :

– La nôtre

– La matière gémellaire, CPT-symétrique de la nôtre (et son antimatière, également CPT-symétrique de notre … antimatière).

Comme cette matière gémellaire se comporte comme si sa masse était négative, matière et matière gémellaires, auto-attractives, se repoussent selon « anti-Newton ». Quand on a fait ce cheminement, après, au niveau des simulations numériques, ça devient enfantin. Il suffit de mélanger des masses + m et des masse – m et de voir ce qui se passe. Toutes les bizarreries du cosmos se trouvent alors expliquées. C’est ce que j’avais commencé à faire et à publier il y a dix ans. On voit apparaître :

– La structure à Grande Echelle, lacunaire (voir illustration, plus haut)

– Le confinement des galaxies, l’étrangeté de leurs courbes de rotation

– Comment elles se forment

– L’origine des forts effets de lentille gravitationnelle

– La réaccélération du cosmos à grande distance

– La structure spirale des galaxies (quelqu’un aurait-il conservé le film que nous avions mis sur mon site, Boland et moi, et qui montrait la naissance d’une spirale barrée ? A l’époque les affectation-mémoire pour les sites étaient limitées et on avait du virer ce fichier parce qu’il tenait trop de place. Dommage, c’était joli ).

– Etc… etc….

D’après : http://www.jp-petit.com/Editorial5.htm

5) Violation du temps

Les physiciens pensaient que toutes les lois de la physique étaient conservées par les trois symétries C, P, T. Mais l’expérience a montré le contraire.

- a) Violation de la symétrie P et C

En 1957, il a été montré que la radioactivité Beta ne respecte pas la symétrie P. C’est-à-dire que l’image dans un miroir de cette désintégration n’est pas possible dans la nature.

Il a été montré qu’une violation de C compensait la violation de P, de sorte que la symétrie CP n’était globalement pas violée.

Comme la symétrie CPT est conservée par dogme fondamental, alors la symétrie T est conservée.

b)Violation de la symetrie T

En 1964, il a été montré que les kaons neutres (particules élémentaires formées de deux quarks : un quark bas et un antiquark étrange) ne respectent pas l’invariance CP. Avec la conservation de CPT, cela signifie que la symétrie T n’est pas respectée, afin de compenser la violation de CP.

Les kaons neutres se transforment en leur antiparticule, qui se retransforment ensuite en kaon neutre et ainsi de suite.

Une expérience du CERN en 1998 a montré que lorsque le temps mis pour la transformation des kaons en leur antiparticule n’est pas le même que le temps mis pour la transformation à nouveau en kaon neutre ; contrairement à ce qui se serait passé si il y avait symétrie T.

C’est la première fois qu’on a pu montrer qu’une particule microscopique réagissait avec des temps différents à deux opérations inverses l’une de l’autre.

On a pu montrer par une autre expérience sur les mésons beaux (particule formée d’un quark et d’un antiquark, dont l’un des deux est « beau » , propriété quantique ainsi nommée).

IV. Voyage dans le temps

Voici une très bonne compilation des arguments pour et contre copiée du site suivant :

http://timeworld.ifrance.com/paradoxes.htm

Ce paragraphe est une reprise intégrale du travail de ce site, travail que je cite ici. Inutile de réinventer le fil à couper le beurre … ou de refaire un travail très bien fait.

1) Arguments contre

Recensons les arguments qui rendent improbable ou impossible le voyage dans le temps à volonté à n’importe quelle époque.

Nous avons vu que le temps donne son sens à l’hypothèse du déplacement dans le temps, mais que si le voyage est possible, il ôte son sens au temps, ce qui a pour conséquence de rendre « insensé » le déplacement dans le temps.

Pour Christian Grenier, « le voyage temporel souffre de certaines contradictions avec la logique la plus élémentaire, ce qui l’écarte du domaine scientifique ». (La S.-F., lectures d’avenir?)

« Une barrière se dresse, celle de la logique voulant qu’on ne puisse à la fois être ici ou ailleurs », complète Van Herp.

La simple possibilité du voyage est un paradoxe et modifie le cours des événements, contrairement à ce que pense Watzlawick:

« Il revient en arrière de quinze ans (ce qui lui prend, disons, quelques minutes), arrête la machine et en sort, se remettant ainsi dans le cours du temps… en un point où il a lui-même quinze ans. S’il se contente de regarder alentour sans susciter aucun effet – à savoir, sans s’insérer d’aucune manière dans la causalité par une action ou une communication – il ne se produira rien d’étrange. Mais dès qu’il commencera à interagir, des conséquences amusantes et déconcertantes s’ensuivront. » Justement, par sa simple présence, le voyageur du temps interagit, comme aurait pu le découvrir Bradbury s’il avait été jusqu’au bout de son raisonnement, ne voyant pas qu’une apparition soudaine dans le monde est au moins aussi perturbatrice que le fait d’écraser un papillon.

Les paradoxes provoqués par un acte volontaire ou involontaire du voyageur constituent bien sûr un nouvel argument contre la possibilité du déplacement dans le temps: paradoxes du matricide et de la connaissance en sont les meilleurs exemples.

Les arguments les moins puissants contre la possibilité de voyager dans le temps consistent à dénigrer l’intérêt du déplacement dans le temps parce que le court-circuit temporel, le déterminisme absolu, la surimpression infinie ou la démultiplication temporelle n’offrent pas de perspectives très réjouissantes à l’individu qui veut explorer le passé ou le futur.

Les frères Igor et Grichka Bogdanoff ont proposé un argument plus intéressant: « Si le voyage vers le passé avait été inventé quelque part dans le futur, nous aurions déjà sûrement reçu la visite d’un homme de l’avenir ». C’est un argument qu’a avancé Hawking en disant que « La meilleure preuve qu’un voyage dans le temps est impossible est que nous n’avons pas été envahis de hordes de touristes du futur », et que j’ai développé indépendamment dans un article au milieu des années 80 et dans lequel je développe l’argument de la perte d’identité du temps.

Hawking pense aussi que la nature a horreur des machines à remonter le temps. C’est une idée qu’il développe dans sa conjecture de « protection chronologique » selon laquelle les lois de la physique interdisent les machines à remonter le temps: « chaque fois que quelqu’un essaye de faire une machine à remonter le temps, et quel que soit le dispositif utilisé à cet effet (un trou de ver, un cylindre en rotation, une « corde cosmique », ou quoi que ce soit d’autre), juste avant que le dispositif ne devienne une machine temporelle, un faisceau de fluctuations du vide le traverse et le détruit ». Hawking a démontré que des fluctuations de champs quantiques deviendraient infinies au voisinage d’une bouche de trou de ver – l’argument de la surimpression temporelle infinie démontre la même chose par un raisonnement de logique pure -, empêchant la formation de Boucles du Genre Temps ou détruisant le voyageur qui s’approcherait d’une Boucle du Genre Temps. Hawking dit avec humour que son hypothèse « permet de garder le monde sûr pour les historiens ».

Les frères Bogdanoff avancent un autre argument pour infirmer la possibilité du voyage: « L’entropie (c’est-à-dire le désordre) d’un système ne peut aller qu’en augmentant; autrement dit, ce que nous nommons « écoulement du temps » n’est qu’une fonction directe de l’entropie à laquelle tous les systèmes (biologiques ou non) sont soumis. Comme il est impossible de réduire l’entropie d’un système, il serait également impossible d’inverser le temps et, a fortiori, de voyager dans le passé », (Clefs pour la science-fiction).

Revenons enfin à l’hypothèse de la démultiplication temporelle pour constater qu’elle nous révèle par l’absurde l’importance du principe d’économie de la nature et la pertinence et l’actualité de la remarque de Leibniz selon laquelle nous évoluons dans « le meilleur des mondes possibles ». Il semble qu’un univers sans possibilité de se déplacer dans le temps soit le meilleur des mondes possibles, car il présente l’optimum d’existence.

2) Arguments pour

Recensons à présent les arguments qui rendent probable ou même possible le voyage dans le temps à volonté à n’importe quelle époque.

Contre l’argument de Van Herp, on peut faire remarquer que la barrière de la logique voulant qu’on ne puisse à la fois être ici ou ailleurs, n’est en réalité qu’un axiome, sur quoi « repose » la logique. Un axiome ne peut être démontré. Il n’enfreint donc pas la logique. Et puis, Kurt Gödel, avec son théorème d’incomplétude, n’a-t-il pas ouvert la voie à une remise en question fondamentale de la logique?

Contre l’argument de Hawking mettant en avant les risques de fluctuations infinies de champs quantiques lors de la création de la machine à voyager dans le temps, Deutsch et Lockwood répondent que les infinis, dont on sait qu’ils sont la hantise des physiciens et des mathématiciens, révèlent simplement une insuffisance de la théorie.

Deutsch et Lockwood infirment aussi l’argument d’Hawking sur l’absence d’invasion de hordes du futur car le trou de ver ne permettrait de remonter dans le temps que jusqu’à l’époque de sa création et pas au-delà.

Deutsch et Lockwood répondent aussi qu’il existe peut-être actuellement des Boucles du Genre Temps exploitées par une civilisation extraterrestre, mais que celle-ci n’a pas forcément envie de venir nous voir dans son passé. Et même alors, ils n’aboutiraient que dans certaines copies de notre passé. Et puis, le voyageur du temps n’est pas obligé de crier sur tous les toits qu’il est un voyageur du temps.

Pour Deutsch et Lockwood, « Si la théorie des univers multiples est exacte, alors toutes les objections habituelles au voyage temporel sont fondées sur des modèles erronés de la réalité physique. Quiconque rejette l’idée d’un voyage temporel doit formuler un nouvel argument, scientifique ou philosophique ».

Hawking lui-même est revenu sur ses premières déclarations et a récemment affirmé dans la presse qu’il envisageait à présent la possibilité de voyager dans le temps.

Contre l’argument « entropique » des frères Bogdanoff, on objectera que rien n’interdit une inversion locale de l’entropie, l’existence de la plus infime particule en est un témoignage; or il s’agit précisément, dans le cas du voyage, d’une modification locale du temps, soit le temps propre du voyageur.

L’affirmation d’Einstein: « Nous, qui croyons en la physique, savons tous que la distinction entre passé, présent et futur n’est qu’une illusion, même si elle est tenace », vient renforcer l’idée que le temps n’a pas l’identité que nous lui accordons, et donne donc du poids à l’hypothèse de la possibilité du déplacement dans le temps.

L’interprétation de Wheeler des diagrammes de Feynman va dans le même sens. Rappelons que cette interprétation consiste à voir le réel comme une seule ligne d’univers extrêmement complexe déjà réalisée, c’est-à-dire pour laquelle ne s’écoule pas le temps. Le sentiment d’écoulement du temps serait une illusion liée à notre perception du réel.

Nous pensons ici au dessinateur Escher qui est parvenu à représenter des « figures impossibles ». C’est un peu ce qui se produit avec les représentations mathématiques du réel et les récits de voyage dans le temps.

Pour Rudy Rucker, les raisons d’écarter le voyage dans le temps reposent sur un a priori: « Il ne peut apparaître de contradictions dans le monde; le voyage dans le temps et le voyage SL (supraluminique) conduisent à des contradictions; donc il ne peut y avoir de voyage dans le temps et de voyage supraluminique dans notre monde« .

Cet argument présente pour Rucker trois points faibles.

- Le monde lui-même est paradoxal

- Il pourrait exister une « police du temps » qui empêcherait l’utilisation de la machine pour créer un paradoxe.

- Il existe la possibilité des univers multiples, même si « … bien sûr, strictement parlant, un voyage dans un monde parallèle n’est pas du tout un voyage dans le temps ».

« A un certain niveau, ces paradoxes sont un peu plus que des divertissements intellectuels ».

Rucker ajoute que la relativité affirme qu’il n’y a pas de temps ni d’espace absolu. Or le voyage dans le temps exige un temps et un espace absolus. Par conséquent, le voyage dans le temps semble d’emblée interdit par la physique moderne. Mais outre le fait qu’il existe des lois de transformation qui permettent de passer d’un système de coordonnées, ou référentiel, à un autre, la relativité autorise le voyage dans le passé jusqu’à une certaine limite, et dans le futur de façon illimitée, comme nous l’avons vu à la section science. La relativité se contredirait-elle elle-même?

Pour Lewis, le voyage est possible. Les paradoxes prouvent seulement que le monde où le voyage serait possible serait de manière fondamentale plus étrange que celui que nous croyons être le nôtre. Il est le plus ardent défenseur d’un auteur comme Heinlein dont il trouve le récit « Vous les zombies » auto-consistant.

Ce qui pose problème dans le voyage dans le temps, ce sont les paradoxes qu’il génère. Un raisonnement par l’absurde consiste à dire: le réel ne peut s’accommoder des paradoxes; or le réel existe; donc les paradoxes n’existent pas et le voyage dans le temps non plus. Mais le réel n’est cohérent qu’en apparence, il est fondamentalement irrationnel, comme nous le suggèrent la physique quantique, et la pure logique elle-même. Donc, la possibilité du déplacement dans le temps est en parfait accord avec la réalité.

L.M. Krauss, dans « The physics of Star Trek », émet un argument de bon sens: « Tant que ce n’est pas réfuté par le cadre scientifique, cela reste du domaine du possible ». C’est ce que souligne aussi J. Gribbin dans « In search of the edge of time ».

« Quel que soit le type de courbure d’espace-temps, les équations d’Einstein nous disent exactement quelle distribution de matière et d’énergie doit se manifester. La question est alors: un tel type de distribution de matière et d’énergie est-il possible? ».

Enfin, admettons que la possibilité du voyage dans le temps constituerait une explication pratique aux disparitions mystérieuses qui se sont produites tout au long de l’histoire.

- Conclusions

Je reprends ici les sujets abordés dans cet article et j’en tire les conclusions qui semblent s’imposer.

- Le flot du temps

L’écoulement du temps a été remis en cause : c’est plutôt la matière dans l’espace qui change que le temps qui s’écoule. L’écoulement du temps est peut être une illusion conséquente à notre observation du monde, mais pas intrinsèque. Par contre la notion de durée semble plus fondamentale. Si l’écoulement est remis en cause, est-ce qu’il existe un cours du temps ? Et par conséquent est-ce qu’il existe un voyage dans le temps ?

- Sens du temps et réversibilité

Le voyage dans le temps se pose en terme de réversibilité des opérations dans la nature. Il est clair que la réversibilité n’existe pas au niveau de notre observation macroscopique, mais est-ce là seulement une impression ou une réalité de la nature?

La conclusion semble être que la réversibilité existe au niveau microscopique, et qu’elle disparaît apparemment au niveau macroscopique. C’est plus un effet artificiel du à l’interaction avec l’environnement macroscopique qui contient un trop grand nombre de paramètres.

Puisque les lois de la nature sont réversibles, les transformations n’ont pas de sens privilégié. Puisque le temps est la caractérisation des transformations et que les transformations sont fondamentalement réversibles, le temps lui-même n’a donc pas de sens privilégié. A-t-il même un sens ? Si il y a une dimension temporelle, il n’y pas de raison qu’elle soit parcourue dans un sens privilégié.

III. Sens du temps et antimatière

Il y a un lien fort entre le temps et l’antimatière, devrions-nous dire plutôt les antimatières. Les prédictions de la physique théorique ont amené à la découverte de l’antimatière et à l’existence hypothétique de particules existant dans un cours inverse du temps.

L’existence de réalités, d’univers dans des zones de temps distinctes est possible. Cela a été envisagé en considérant l’écoulement linéaire du temps: les zones sont donc désignées par des flèches de temps opposées. Mais avec une conception non linéaire du temps, et sans écoulement, on peut concevoir simplement des modes de transformation différents de la matière, qui à contrario définissent des zones fléchées de temps différentes.

- Voyage dans le temps

Les arguments philosophiques, les paradoxes apparents ont chacun leur réponse. Ce n’est donc pas du côté des possibilités ou des impossibilités du voyage dans le temps qu’on peut trouver la réponse à la question: est-ce réel de penser voyager dans le cours du temps?

Conclusion finale

Ce qui se dégage de tout ceci, c’est qu’il est possible effectivement, de manière théorique et en accord avec les théories physiques de considérer des modes de temps différents. Pourquoi seulement deux modes: passé->futur et futur->passé? Parce que nous concevons un temps qui s’écoule le long d’une ligne imaginaire: la dimension temporelle. Mais cette dimension temporelle a seulement besoin de zones différentes; pas nécessairement de deux sens uniquement. Il est parfaitement envisageable d’avoir une dimension temporelle non linéaire. Elle peut être représentée par une surface, ou un volume, ou de manière générale une zone de dimension plus grande.

Dans ce cas, la notion d’écoulement du temps n’a pas de sens: c’est seulement un parcours des transformations par la conscience qui ordonne une linéarité avec une chaîne de causes et d’effets, donc un écoulement. L’écoulement devint alors apparent. En effet beaucoup de choses plaident en faveur de l’inexistence de l’écoulement du temps. Le temps existe, comme une énergie structurelle de l’espace; je pense même que l’espace est une expression de cette énergie qui dilate la matière et autorise la transformation.

Le déplacement dans le temps, c’est la transformation de l’espace. L’espace est du temps, donc se déplacer dans l’espace c’est se déplacer dans le temps. La dimension temporelle ne peut donc être niée. Mais si le temps exprime l’espace, il est surtout une énergie qui le structure; l’espace est donc maillé de cette structure qui le maintient.

Je reprends l’idée de Wheeler, consistant à dire que l’univers est déjà réalisé, et que l’écoulement du temps est une illusion créée par notre conscience qui le parcourt.

Le temps semble plutôt un ensemble énergétique figé… nous parcourons les transformations de la matière grâce au maillage du temps. Cette notion de maillage est justement à approfondir.